“Im Mai 1921 hatte ich Besuch von der Mutter. …

‘Das hat jetzt ein Ende!’ sagte sie ganz unvermittelt … ‘Du mußt weg von hier, du verblödest!’

‘Ich will nicht weg von Zürich. Bleiben wir hier, hier weiß ich, wozu ich auf der Welt bin.’

‘Wozu du auf der Welt bist! Masaccio und Michelangelo! Glaubst du, das ist die Welt! … Deine Schulhefte vollgestopft mit der Phylogenie des Spinats. Der Pestalozzi-Kalender, das ist deine Welt! Die berühmten Leute, unter denen du herumblätterst. Hast du dich je gefragt, ob du ein Recht darauf hast? Das Angenehme weißt du, ihren Ruhm, hast du dich je gefragt, wie sie gelebt haben? Glaubst du, sie saßen so in einem Garten wie du jetzt, unter Blumen und Bäumen? Glaubst du, ihr Leben war ein Wohlgeruch? … Du glaubst, wenn du etwas über die Bartholomäusnacht liest oder über den Dreißigjährigen Krieg, dann weißt du’s! Nichts weißt du! Nichts. Es ist alles anders. Es ist schrecklich!’ …

Mit besonderem Zorn bedachte sie meinen Bericht über die beiden Hydroplane, die in nächster Zeit von uns in den Züricher See abgestürzt waren. … Die Verbindung mit dem See, die mir so viel bedeutete, empörte sie. Diese Tode seien für mich etwas Lyrisches. … ‘Du steckst in der Idylle vom Zürichsee. Ich will dich von hier wegnehmen. Dir gefällt alles so gut. Du bist so weich und rührselig wie deine alten Jungfern. Am Ende möchtest du wohl ein Blümchenmaler werden?’

‘Nein, mir gefallen nur die Propheten von Michelangelo.’

‘Der Jesaja, ich weiß. Das hast du mir gesagt. Wie glaubst du, war dieser Jesaja?’

‘Er hat mit Gott gehadert’, sagte ich.

‘Und weißt Du auch, was das heißt? Hast du eine Vorstellung davon, was das bedeutet?’

Nein, das wußte ich nicht. Ich schwieg. Ich schämte mich plötzlich sehr.

‘Du meinst, es besteht darin, daß man den Mund halboffen hält und finster dreinschaut. Das ist die Gefahr von Bildern. Sie werden zu erstarrten Posen für etwas, das sich unaufhörlich, lang, immerzu abspielt.’

‘Und der Jeremias ist auch eine Pose?’

‘Nein, beide sind es nicht, weder der Jesaja noch der Jeremias. Aber für dich werden sie zur Pose. Du bist es zufrieden, wenn du sie ansehen kannst. Damit ersparst du dir alles, was du selbst zu erleben hättest. Das ist die Gefahr der Kunst. Tolstoi hat das gewußt. Du bist noch gar nichts und bildest dir ein, alles zu sein, was du aus Büchern oder Bildern kennst. Ich hätte dich nie zu den Büchern bringen dürfen. Jetzt … sind die Bilder dazugekommen. Das hat noch gefehlt. Du bist ein Vielleser geworden und alles ist dir gleich wichtig. Die Phylogenie des Spinats und Michelangelo. Nicht einen Tag deines Lebens hast du dir noch selbst verdient. Für alles, was damit zu tun hat, hast du ein Wort: Geschäfte. Du verachtest Geld. Du verachtest die Arbeit, durch die man es verdient. Weißt du, daß du der Parasit bist und nicht die, die du verachtest?’ …

‘Du wirst schon sehen, daß ich kein Parasit bin. Dazu bin ich zu stolz. Ich will ein Mensch sein.’

‘Ein Mensch mit seinem Widerspruch! Das hast du dir gut ausgesucht! Du solltest dich hören, wenn du das sagst. Als hättest du das Schießpulver erfunden. Als hättest du weiß Gott was getan, das du nun bereuen müßtest. Nichts hast du getan. Nicht eine einzige Nacht in deiner Dachkammer hast du dir selbst verdient. Die Bücher, die du liest, haben andere für dich geschrieben. Du suchst dir aus, was dir angenehm ist, und verachtest alles andere. Glaubst du wirklich, daß du ein Mensch bist? Ein Mensch ist jemand, der sich mit dem Leben herumgeschlagen hat. Bist du schon einmal in Gefahr gewesen? Hat dich jemand bedroht? Dir hat niemand die Nase eingeschlagen. … Du bist noch kein Mensch. Du bist nichts. Ein Schwätzer ist kein Mensch.’

‘Ich bin aber kein Schwätzer. Ich meine es, wenn ich etwas sage.’

‘Wie kannst du etwas meinen? Du kennst doch gar nichts. Du hast alles bloß gelesen. …’

‘Ich kann nichts dafür, daß ich noch nichts bewiesen habe. Was könnte ich mit 16 bewiesen haben?’

‘Nicht viel, das ist wahr. Aber andere werden in dem Alter schon in die Arbeit gesteckt. Zwei Jahre wärst du jetzt schon ein Lehrlng, wenn es mit rechten Dingen zuginge. Davor habe ich dich bewahrt. Ich merke nicht, daß du dankbar dafür bist. Du bist nur hochmütig und wirst es von Monat zu Monat mehr. Ich muß dir die Wahrheit sagen; dein Hochmut irritiert mich. Dein Hochmut geht mir auf die Nerven.’

‘Du wolltest doch immer, daß ich alles ernst nehme. Ist das Hochmut?’

‘Ja, denn du siehst auf andere herab, die nicht so denken wie du. Du bist auch schlau und richtest’s dir in deinem bequemen Leben gut ein. Deine einzige wirkliche Sorge ist, daß genug Bücher zum Lesen übrigbleiben!’

‘Das war früher … Daran denke ich jetzt gar nicht, Jetzt will ich alles lernen.’

‘Alles lernen! Alles lernen! Das kann man gar nicht. Man muß zu lernen aufhören und etwas tun. Drum mußt du weg von hier.’

‘Aber was kann ich denn tun, bevor ich mit der Schule fertig bin?’

‘Du wirst nie etwas tun! Du wirst die Schule fertig machen, dann willst du studieren. Weißt du, warum du studieren willst? Bloß um immer weiter lernen zu können. So wird man ein Ungeheuer, kein Mensch. lernen ist kein Selbstzweck. Man lernt, um sich unter anderen zu bewähren.’

‘Ich werde immer lernen. Ob ich mich bewähre oder nicht, lernen werde ich immer. Ich will lernen.’

‘Aber wie? Aber wie? Wer wird dir das Geld dazu geben?’

‘Das werde ich mir verdienen.’

‘Und was wirst du mit dem gelernten machen? Du wirst daran ersticken. Es gibt nichts Schrecklicheres als totes Wissen.’

‘Mein Wissen wird nicht tot sein. Es ist ja auch jetzt nicht tot.’

‘Weil du’s noch nicht hast. Erst wenn man’s hat, wird es zu etwas Totem.’

‘Ich werde aber damit etwas tun, nicht für mich.’

‘Ja, ja, ich weiß. Du wirst es verschenken, weil du noch nichts hast. Solange du nicht hast, läßt sich das leicht sagen. Erst wenn du wirklich etwas hast, wird sich zeigen, ob du etwas verschenkst. Alles andere ist Geschwätz. Würdest du jetzt deine Bücher verschenken?’

‘Nein, die brauche ich. Ich habe nicht ‘verschenken’ gesagt, sondern daß ich etwas tun werde, nicht für mich.’

‘Aber du weißt noch nicht, was. Das sind Allüren, leere Phrasen, und du gefällst dir darin, weil es nobel klingt. Es kommt aber nur darauf an, was man wirklich tut, alles andere zählt nicht. Es wird dir auch kaum etwas übrigbleiben, was du tun könntest, du bist mit allem um dich so zufrieden. Ein zufriedener Mensch tut nichts, ein zufriedener Mensch ist faul, ein zufriedener Mensch hat sich zur Ruhe gesetzt, bevor er begonnen hat, etwas zu tun. Ein zufriedener Mensch tut dasselbe immer wieder, wie ein Beamter. Du bist so zufrieden, daß du am liebsten in der Schweiz bleiben möchtest. Du kennst noch nichts von der Welt und möchtest dich mit 16 hier zur Ruhe setzen. Drum mußt du weg von hier. …

Ich will dich nach Deutschland bringen. Da geht es den Leuten jetzt schlecht. Du sollst sehen, wie es zugeht, wenn man einen Krieg verloren hat. …’

Mit allen Mitteln wehrte ich mich gegen diese Übersiedlung, aber sie hörte auf nichts und nahm mich fort. Die einzig vollkommen glücklichen Jahre, das Paradies in Zürich, waren zu Ende. Vielleicht wäre ich glücklich geblieben, hätte sie mich nicht fortgerissen. Es ist aber wahr, daß ich andere Dinge erfuhr als die, die ich im Paradies kannte. Es ist wahr, daß ich, wie der früheste Mensch, durch die Vertreibung aus dem Paradies erst entstand.”

aus: Elias Canetti: Die gerette Zunge. Geschichte einer Jugend. Frankfurt/Main: Fischer TB 1979 (1977), S. 308-319.

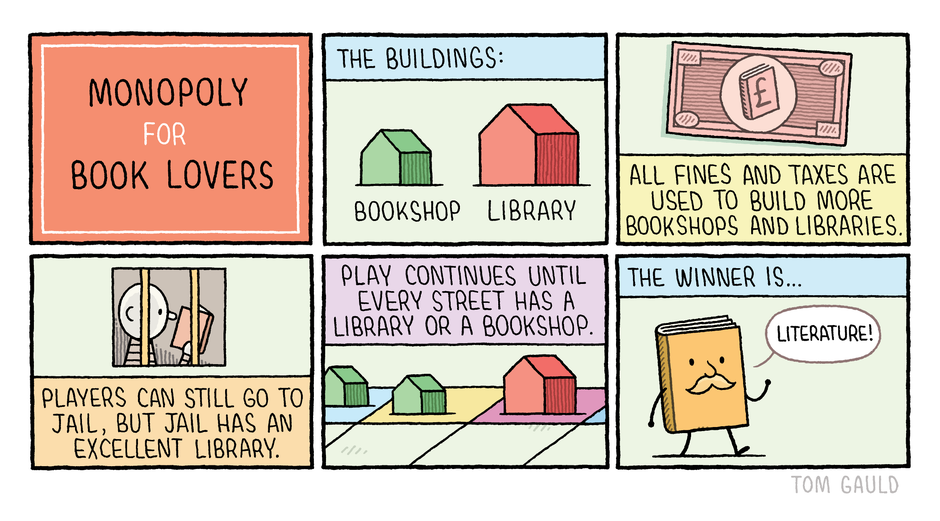

Abb.: Richard Bell: How to launch a book? 2022, Documenta15.

07/11