“Have you ever heard the adage that communication is only 7 percent verbal and 93 percent non-verbal, i.e. body language and vocal variety? You probably have, and if you have any sense at all, you have ignored it.

There are certain “truths” that are prima face false. And this is one of them. Asserting that what you say is the least important part of a speech insults not only the intelligence of your audience, but your own intelligence as well.

The whole objective of most speeches is to convey information, or to promote or defend a point of view. Certainly, proper vocal variety and body language can aid the process. But by their very nature, these ancillary activities can convey only emphasis or emotion.

The proof? Although today we presumably live in a visual world, most information is still promulgated in written form, where vocal variety and body language play no role. Even the “interactive” Internet is still mainly writing. The vast majority of people who surf the Internet do so looking for texts, with which they may interact via hyperlinks, but it is still essentially text.

Likewise with a speech. If your words are incapable of getting your message across, then no amount of gestures and tonal variations will do it for you. You are still obliged to carefully structure your information and look for “le mot juste” (the best words or phrases) to express what you want to say.

So just what does this “7% Rule” really mean?

The origin of this inimical adage is a misinterpretation, like the adage “the exception that proves the rule.” This is something else people say without examining it. If you believe that this is actually true, I will demonstrate at the end of this article that it isn’t. But first things first.

In the 1960s Professor Albert Mehrabian and colleagues at the University of California, Los Angles (UCLA), conducted studies into human communication patterns. When their results were published in professional journals in 1967, they were widely circulated across mass media in abbreviated form. Because the figures were so easy to remember, most people forgot about what they really meant. Hence, the myth that communication is only 7 percent verbal and 93 percent non-verbal was born. And we have been suffering from it ever since.

The fact is Professor Mehrabian’s research had nothing to do with giving speeches, because it was based on the information that could be conveyed in a single word.

Subjects were asked to listen to a recording of a woman’s voice saying the word “maybe” three different ways to convey liking, neutrality, and disliking. They were also shown photos of the woman’s face conveying the same three emotions. They were then asked to guess the emotions heard in the recorded voice, seen in the photos, and both together. The result? The subjects correctly identified the emotions 50 percent more often from the photos than from the voice.

In the second study, subjects were asked to listen to nine recorded words, three meant to convey liking (honey, dear, thanks), three to convey neutrality (maybe, really, oh), and three to convey disliking (don’t, brute, terrible). Each word was pronounced three different ways. When asked to guess the emotions being conveyed, it turned out that the subjects were more influenced by the tone of voice than by the words themselves.

Professor Mehrabian combined the statistical results of the two studies and came up with the now famous—and famously misused—rule that communication is only 7 percent verbal and 93 percent non-verbal. The non-verbal component was made up of body language (55 percent) and tone of voice (38 percent).

Actually, it is incorrect to call this a “rule,” being the result of only two studies. Scientists usually insist on many more corroborating studies before calling anything a rule.

More to the point, Professor Mehrabian’s conclusion was that for inconsistent or contradictory communications, body language and tonality may be more accurate indicators of meaning and emotions than the words themselves. However, he never intended the results to apply to normal conversation. And certainly not to speeches, which should never be inconsistent or contradictory!

So what can we learn from this research to help us become better speakers?

Basically, nothing. We must still rely on what good orators have always known. A speech that is confused and disorganized is a poor speech, no matter how well it is delivered. The essence of a good speech is what it says. This can be enhanced by vocal variety and appropriate gestures. But these are auxiliary, not primary.

Toastmasters International, a worldwide club dedicated to improving public speaking, devotes the first four chapters of its beginner‘s manual to organizing the speech itself, including a chapter specifically on the importance of words in conveying meaning and feeling. Only in Chapter 5 and Chapter 6 does it concern itself with body language and vocal variety.

I don’t know how to quantify the relative importance of verbal to non-verbal in delivering speeches. But I have no doubt that the verbal (what you actually say) must dominate by a wide margin.

One of the most famous speeches of all time is Abraham Lincoln’s “Gettysburg Address.” Its 272 words continue to inspire 150 years after they were spoken. No one has the slightest idea of Lincoln’s movements or voice tones.”

aus: Philip Yaffe: The 7% rule: fact, fiction, or misunderstanding, Ubiquity Volume 2011, Number October (2011), Pages 1-5 DOI: 10.1145/2043155.2043156, im Internet

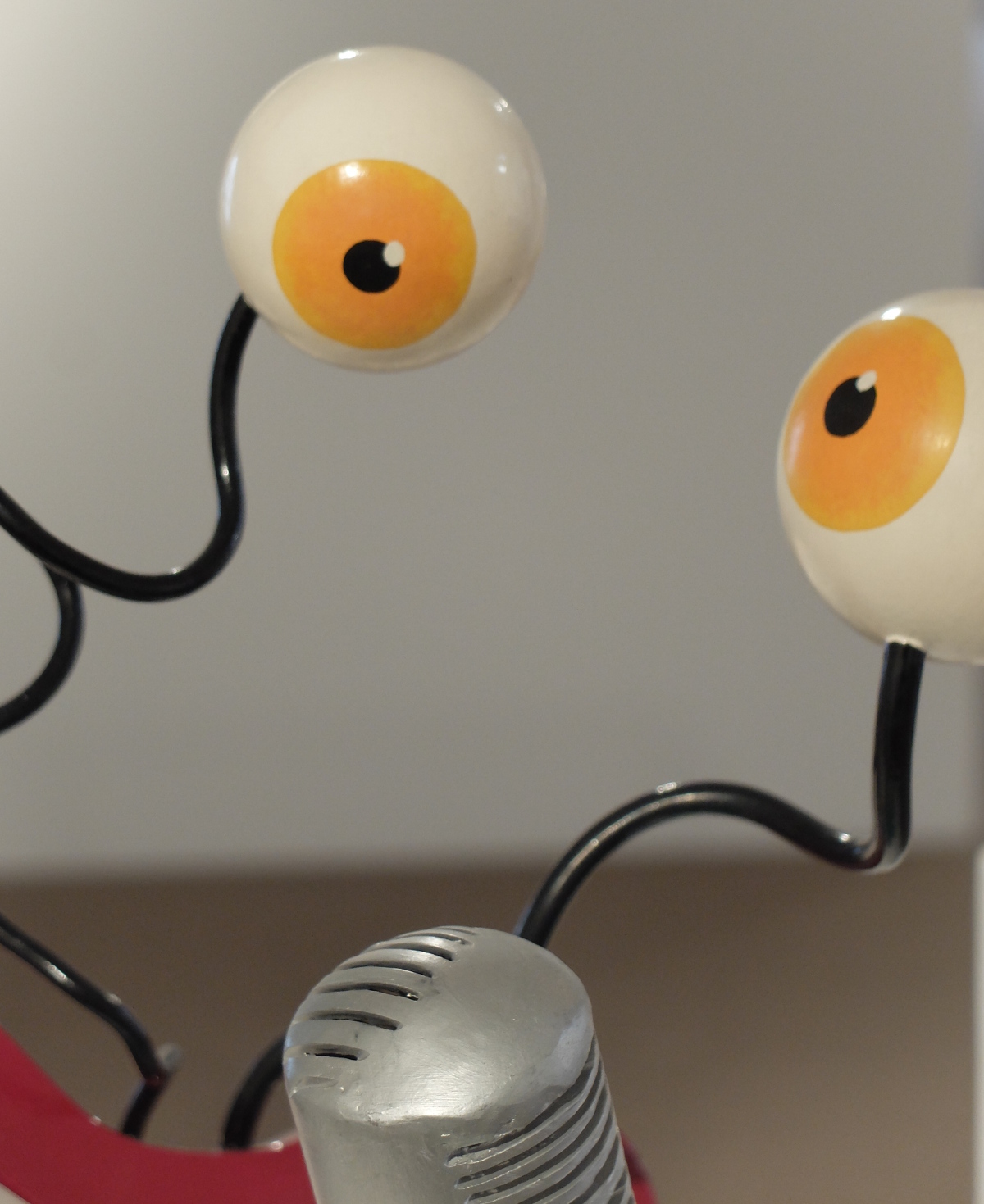

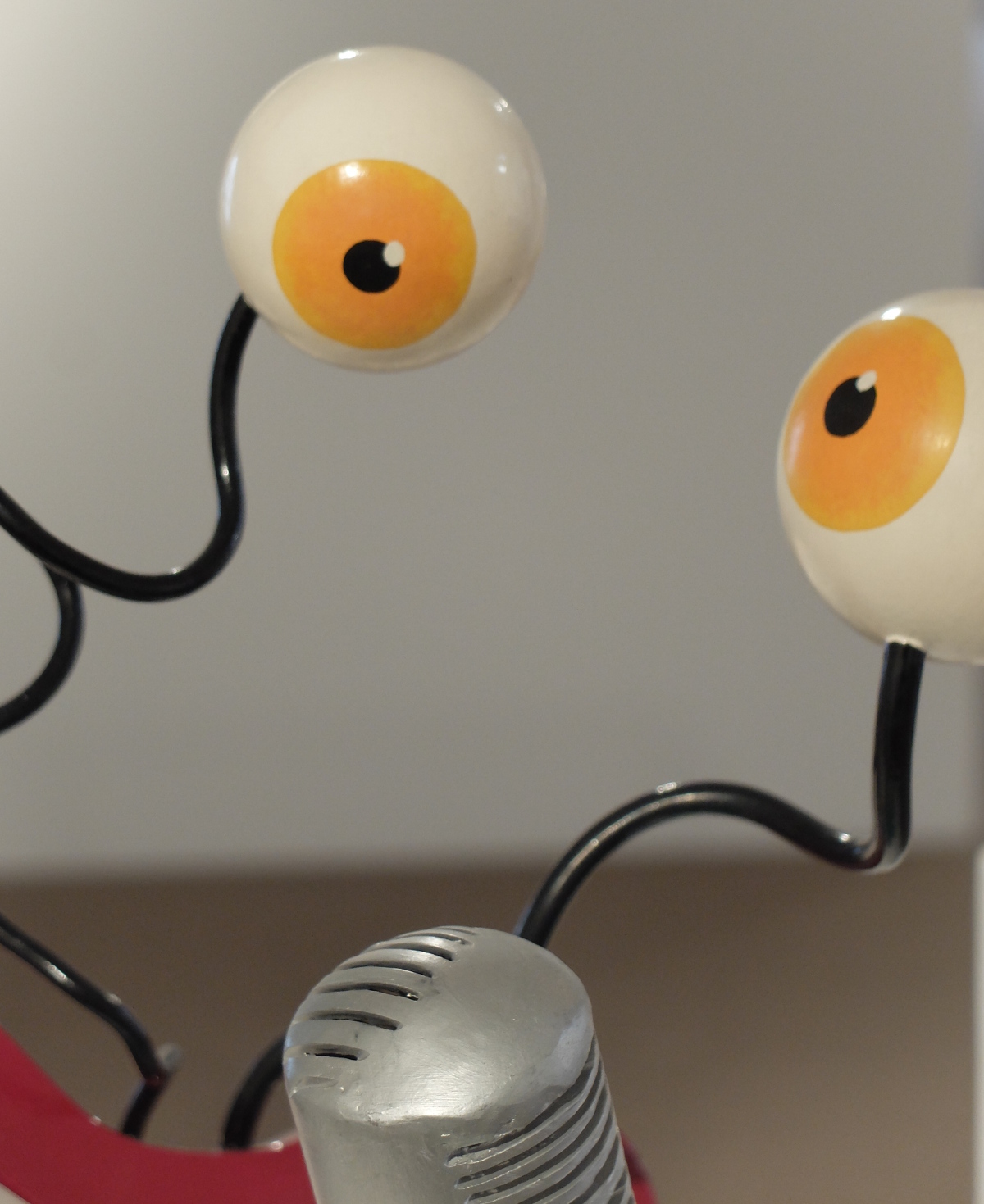

Abb.: Richard Di Rosa: Les yeux au micro, 1994, Museum Sete.

10/17