“Die übliche Verteidigung der Freiheit, der Demokratie und der Kultur kann man … ideologisch nennen, weil die Diskussion gewöhnlich mit dem Hinweis endet, Freiheit als solche sei besser als Reglementierung, Selbstbestimmung besser als Diktatur und kulturelles Eigenleben besser als Zensur. … Wir halten einen solchen Sieg jedoch für zu billig: Es geht heute nicht darum, ob irgendein theoretischer Begriff von Freiheit besser als irgendein theoretischer Begriff von Reglementierung ist. …

… Wie oft hat man in den letzten paar Jahren die Bemerkung gehört, daß es völlig unverständlich sei, wie sich die Deutschen in so kurzer Zeit so völlig hätten verändern können. … Wer sich jedoch mit den Ursprüngen der nationalsozialistischen Bewegung beschäftigt hat, wird wissen, daß sich einerseits nicht alle Deutschen geändert haben und daß andererseits sogar schon zur Zeit der Weimarer Republik die ersten Anzeichen dieser neuen Weltanschauung und Welterstürmungsphilosophie … in Erscheinung traten. Durch den sozialen Aufstiegsprozeß in einer revolutionären Gesellschaft wurden die vorher verachteten Ideale der inzwischen zur Macht gekommenen Schichten zum Leitbild der gesamten Gemeinschaft. …

… durch die Ereignisse der letzten Jahre … scheinen gleichzeitig zwei Vorurteile zusammengebrochen zu sein: der Glaube an einen unveränderlichen ‘Volkscharakter’ und der Glaube an den ‘allmählichen Fortschritt der Vernunft in der Geschichte.’ …

… Das Furchtbarste an den Ereignissen der letzten Jahre liegt … darin, wie diese Ereignisse jene anderen Gruppen überwältigt haben, von denen man einen Widerstand gegen einen übertriebenen Irrationalismus erwartet hätte und die nun mit einem Schlage den Glauben an die gesellschaftsformende Macht der Vernunft verloren haben. …

… Wenn wir heute manchmal den Eindruck haben, daß die Welt in entscheidenden Augenblicken von Massenpsychosen regiert wird, so liegt das nicht daran, daß früher etwa weniger Unvernunft und Irrationalität in der Welt waren, sondern eher daran, daß diese sich früher in engeren Lebenskreisen und im privaten Bereich auswirken konnten und erst heute durch die allgemeine Aktivierung der industriellen Gesellschaft auch ins öffentliche Leben eindringen und dieses zu Zeiten sogar beherrschen. …

… Solange die Demokratie nur eine Pseudodemokratie war, insofern als sie zunächst nur eine kleine Schicht von Besitzenden und Gebildeten … zur politischen Geltung brachte, wirkte sie in Richtung auf eine Steigerung des rationalen Denkens … Seit es aber zu einer tatsächlichen Demokratie gekommen ist, das heißt, seitdem alle Schichten sich aktiv an ihr beteiligen, schlägt sie immer mehr in das um, was Max Scheler die ‘Stimmungsdemokratie’ genannt hat. Dabei kommen dann in ihr nicht mehr die Interessen der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, sondern die plötzlichen Stimmungsaufwallungen der Massen zum Ausdruck. …

… In seinem Buch über Die Idee der Staatsraison zeigt Friedrich Meinecke … welche erschütternde moralische Spannung bei vielen Denkern auftrat, als sie entdeckten, daß die christliche und bürgerliche Moral für die zwischenstaatlichen Beziehungen nicht galt. … Im Laufe der Geschichte mehren sich die Autoren, die über diese Antinomie diskutieren, ohne mit ihr fertig zu werden. …

Während es früher in der Gesellschaft sozusagen eine moralische Arbeitsteilung gab, durch die der kleine Mann seine bürgerliche Anständigkeitsmoral bewahren konnte … tritt dieses Problem durch die Demokratisierung allmählich für alle auf. … Die langsame erzieherische Wirkung der Industrialisierung und des sozialen Aufstiegs ist völlig umsonst gewesen, wenn den breiten Massen demonstriert wird, daß die Grundlage der Staatenbildung und ihrer Erhaltung sowie der zwischenstaatlichen Beziehungen im Raub besteht und daß auch durch innerstaatlichen Raub ganze Gesellschaftsgruppen zu Erfolg und sozialem Aufstieg kommen konnten. Wenn die Gewalt einmal zum allgemeinen Grundsatz der gesellschaftlichen Moral wird, vernichtet sie damit fast automatisch die Früchte der Arbeitsethik und der Leistungskonkurrenz. …

Während … ursprünglich Zynismus und Selbstironie sublimierte Formen einer Verlegenheit sind, Ausweichformen einer komplizierter gewordenen Seele, die Nichtverantwortbares doch verantworten will, wird der in die Massen eingedrungen Zynismus zu einer Deckformel für das ungehemmte Ausleben der natürlichen Brutalität. …

.. Durch ihr massenhaftes Emporkommen gewinnt … nun die beschränkte Intelligenz des Durchschnittsmenschen öffentliche Geltung und Gewicht und wird mit einem Schlage sogar zum allgemeinen Vorbild. … Am Ende beginnt man sich der langher erworbenen Kultiviertheit zu schämen und sie als Weiblichkeit und Feigheit zu betrachten. …

… [es gilt dann] als höhere Weisheit, überhaupt keine Aussagen mehr zu machen, die Rationalität in Bezug auf die Zukunft schlechthin zu verachten … blinden Glauben zu verlangen … und gleichzeitig hemmungslos alle verneinenden Formen des Hasses und Ressentiments im eigenen Interesse mobilisieren zu können …

Die [immer vorhandene, aber] verborgene Spannung zwischen Kapital und Arbeit [wird] akut, sobald die versteckte Feindseligkeit der großen Massen durch eine strukturelle Arbeitslosigkeit in Verzweiflung verwandelt wird. … Selbst wenn die unmittelbaren Lebensbedürfnisse durch Arbeitslosenunterstützung befriedigt werden, sind doch die ganze Lebensordnung und die Hoffnungen und Erwartungen der Familien vernichtet. Man braucht sich nur daran zu erinnern, wieviel Triebbegierden in einer kapitalistischen Gesellschaft normalerweise in sozialem Ehrgeiz aufgehen, um zu begreifen, was dies bedeutet. …

… Unter solchen sozialen Umständen werden alte Ideologien entlarvt und wird die Geltung der herrschenden Prinzipien und Werte angezweifelt. … Die Panik erreicht ihren Höhepunkt, wenn sich der Einzelne darüber klar wird, daß es sich nicht nur um eine persönliche Unsicherheit handelt, sondern daß er sie mit ganzen Scharen von Menschen in derselben Lage teilt und daß es keine gesellschaftliche Autorität mehr gibt, die unbestrittene Normen setzen und sein Verhalten bestimmen kann. …

… Das Kennzeichen einer revolutionären Periode [besteht] darin, daß gleichzeitig bei Hunderttausenden von Menschen die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt werden, daß man auf der Suche nach Ersatzzielen die gleichen Wege geht und nun gemeinsam darüber bestimmt, was wirklich und was unwirklich ist. Wenn viele Menschen der Ansicht sind, daß es besser ist, Kanonen statt Butter zu haben, wird es für den Einzelnen viel leichter, den Übergang vom einen zum anderen Wertsystem zu finden, als wenn er diese Umstellung ganz allein hätte vollziehen müssen. … Wir gehen im Voraus davon aus, daß es zum Krieg kommen wird. … Man weiß nur noch nicht, wer gegen wen kämpft und warum er das tun wird. … Selten war eine Generation so wenig zu kleinen Opfern bereit und stand zugleich so nahe am größten Opfer, ohne überhaupt recht zu wissen, warum.”

aus: Karl Mannheim: Mensch und Gesellschaft in Zeiten des Umbaus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1958 (dieser Teil ursprünglich Leiden 1935), S.10, 27, 28, 45, 46, 52, 53, 83, 84, 85, 121, 112, 113, 131, 132, 151, 155, 157, 160, 171.

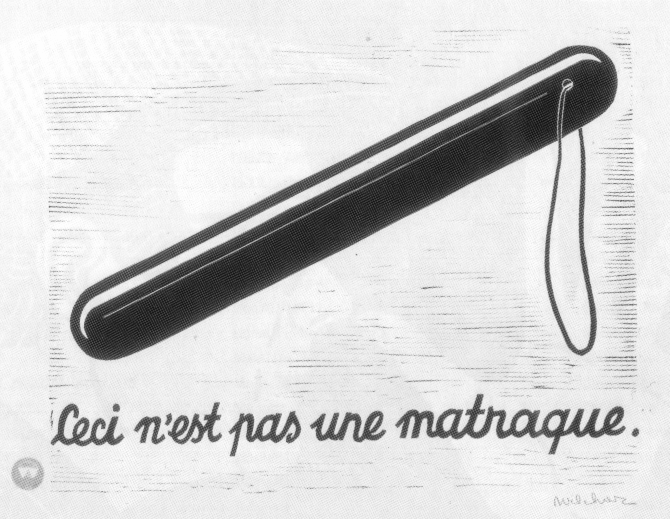

Abb.: Wilchar: Ceci n’est pas une matraque, o.J., in: Wilchar Superstar, Ausstellungskatalog Gent 2001, S.125

02/16