Middle Powers

“Today, I’ll talk about the rupture in the world order, the end of a nice story and the beginning of a brutal reality where geopolitics among the great powers is not subject to any constraints.

But I also submit to you that other countries, particularly middle powers like Canada, are not powerless. They have the capacity to build a new order that embodies our values, like respect for human rights, sustainable development, solidarity, sovereignty and territorial integrity of states.

The power of the less powerful begins with honesty.

It seems that every day we’re reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can, and the weak must suffer what they must.

This aphorism of Thucydides is presented as inevitable — as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along. To accommodate. To avoid trouble. To hope that compliance will buy safety.

It won’t.

So, what are our options?

In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: How did the communist system sustain itself?

And his answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: “Workers of the world, unite!” He doesn’t believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists.

Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false.

Havel called this “living within a lie.” The system’s power comes not from its truth but from everyone’s willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source: when even one person stops performing — when the greengrocer removes his sign — the illusion begins to crack.

Friends, it is time for companies and countries to take their signs down.

For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that we could pursue values-based foreign policies under its protection.

We knew the story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigour depending on the identity of the accused or the victim,

This fiction was useful. And American hegemony, in particular, helped provide public goods: open sea lanes, a stable financial system, collective security and support for frameworks for resolving disputes.

So, we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality.

This bargain no longer works.

Let me be direct: We are in the midst of a rupture, not a transition.

Over the past two decades, a series of crises in finance, health, energy and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration.

But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage. Financial infrastructure as coercion. Supply chains as vulnerabilities to be exploited.

You cannot “live within the lie” of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination.

The multilateral institutions on which middle powers have relied — the WTO, the UN, the COP — the very architecture of collective problem solving, are under threat.

And as a result, many countries are drawing the same conclusions — that they must develop greater strategic autonomy: in energy, food, critical minerals, in finance and supply chains.

And this impulse is understandable. A country that cannot feed itself, fuel itself or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself.

But let’s be clear-eyed about where this leads. A world of fortresses will be poorer, more fragile and less sustainable.

And there’s another truth: if great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from “transactionalism” will become harder to replicate. Hegemons cannot continually monetize their relationships.

Allies will diversify to hedge against uncertainty. They’ll buy insurance, increase options in order to rebuild sovereignty — sovereignty that was once grounded in rules, but will be increasingly anchored in the ability to withstand pressure.

This room knows, this is classic risk management — risk management comes at a price. But that cost of strategic autonomy — of sovereignty — can also be shared. Collective investments in resilience are cheaper than everyone building their own fortresses. Shared standards reduce fragmentation. Complementarities are positive sum.

And the question for middle powers, like Canada, is not whether to adapt to the new reality — we must. The question is whether we adapt by simply building higher walls or whether we can do something more ambitious.

Canada was amongst the first to hear the wake-up call, leading us to fundamentally shift our strategic posture.

Canadians know that our old, comfortable assumptions — that our geography and alliance memberships automatically conferred prosperity and security — that assumption is no longer valid.

And our new approach rests on what Alexander Stubb has termed “values-based realism” — or, to put another way, we aim to be principled and pragmatic.

Principled in our commitment to fundamental values: sovereignty and territorial integrity, the prohibition of the use of force except when consistent with the UN Charter and respect for human rights.

And pragmatic in recognizing that progress is often incremental, that interests diverge, that not every partner will share our values. So we’re engaging broadly, strategically, with open eyes. We actively take on the world as it is, not wait around for a world we wish to be.

We are calibrating our relationships so their depth reflects our values. And we’re prioritizing broad engagement to maximize our influence, given the fluidity of the world order, the risks that this poses, and the stakes for what comes next.

And we are no longer relying on just the strength of our values, but also on the value of our strength.

We are building that strength at home.

Since my government took office, we have cut taxes on incomes, on capital gains and business investment. We have removed all federal barriers to interprovincial trade. We are fast-tracking a trillion dollars of investment in energy, AI, critical minerals, new trade corridors and beyond.

We are doubling our defence spending by the end of this decade and we’re doing so in ways that build our domestic industries.

And we are rapidly diversifying abroad. We’ve agreed a comprehensive strategic partnership with the EU, including joining SAFE, the European defence procurement arrangements.

We have signed 12 other trade and security deals on four continents in six months.

In the past few days, we have concluded new strategic partnerships with China and Qatar.

We’re negotiating free trade pacts with India, ASEAN, Thailand, Philippines and Mercosur.

We’re doing something else. To help solve global problems, we are pursuing variable geometry — in other words, different coalitions for different issues based on common values and interests.

So on Ukraine, we’re a core member of the coalition of the willing and one of the largest per-capita contributors to its defence and security.

On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland’s future.

Our commitment to Article 5 is unwavering.

So we’re working with our NATO allies — including the Nordic-Baltic Eight — to further secure the alliance’s northern and western flanks, including through Canada’s unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft and boots on the ground.

Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic.

On plurilateral trade, we’re championing efforts to build a bridge between the Trans-Pacific Partnership and the European Union, which would create a new trading block of 1.5 billion people.

On critical minerals we’re forming buyer’s clubs anchored in the G7 so the world can diversify away from concentrated supply.

And on AI we’re co-operating with like-minded democracies to ensure we won’t ultimately be forced to choose between hegemons and hyperscalers.

This is not naive multilateralism. Nor is it relying on their institutions. It’s building coalitions that work, issue by issue, with partners who share enough common ground to act together. In some cases, this will be the vast majority of nations.

What it’s doing is creating a dense web of connections across trade, investment, culture on which we can draw for future challenges and opportunities.

Middle powers must act together because if we’re not at the table, we’re on the menu.

But I’d also say that great powers can afford, for now, to go it alone. They have the market size, the military capacity and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. We accept what’s offered. We compete with each other to be the most accommodating.

This is not sovereignty. It’s the performance of sovereignty while accepting subordination.

In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice: compete with each other for favour or to combine to create a third path with impact.

We shouldn’t allow the rise of hard power to blind us to the fact that the power of legitimacy, integrity and rules will remain strong — if we choose to wield them together.

Which brings me back to Havel.

What would it mean for middle powers to “live the truth“?

First it means naming reality. Stop invoking “rules-based international order” as though it still functions as advertised. Call it what it is: a system of intensifying great power rivalry where the most powerful pursue their interests using economic integration as a weapon of coercion.

It means acting consistently, applying the same standards to allies and rivals.

When middle powers criticize economic intimidation from one direction but stay silent when it comes from another, we are keeping the sign in the window.

It means building what we claim to believe in. Rather than waiting for the old order to be restored, it means creating institutions and agreements that function as described.

And it means reducing the leverage that enables coercion. Building a strong domestic economy should always be every government’s immediate priority.

And diversification internationally is not just economic prudence — it is the material foundation for honest foreign policy. Because countries earn the right to principled stands by reducing their vulnerability to retaliation.

So Canada has what the world wants. We are an energy superpower. We hold vast reserves of critical minerals. We have the most educated population in the world. Our pension funds are amongst the world’s largest and most sophisticated investors. In other words, we have capital, talent, we also have a government with the immense fiscal capacity to act decisively.

And we have the values to which many others aspire.

Canada is a pluralistic society that works. Our public square is loud, diverse and free. Canadians remain committed to sustainability.

We are a stable and reliable partner in a world that is anything but. A partner that builds and values relationships for the long term.

And we have something else. We have a recognition of what’s happening and a determination to act accordingly.

We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is.

We are taking the sign out of the window.

We know the old order is not coming back. We shouldn’t mourn it. Nostalgia is not a strategy.

But we believe that from the fracture, we can build something better, stronger, more just.

This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and the most to gain from genuine co-operation.

The powerful have their power. But we have something too — the capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home and to act together.

That is Canada’s path. We choose it openly and confidently.

And it is a path wide open to any country willing to take it with us.

aus: Mark Carney: Middle powers navigating a rapidly changing world, Davos, 20.1.26, im Internet.

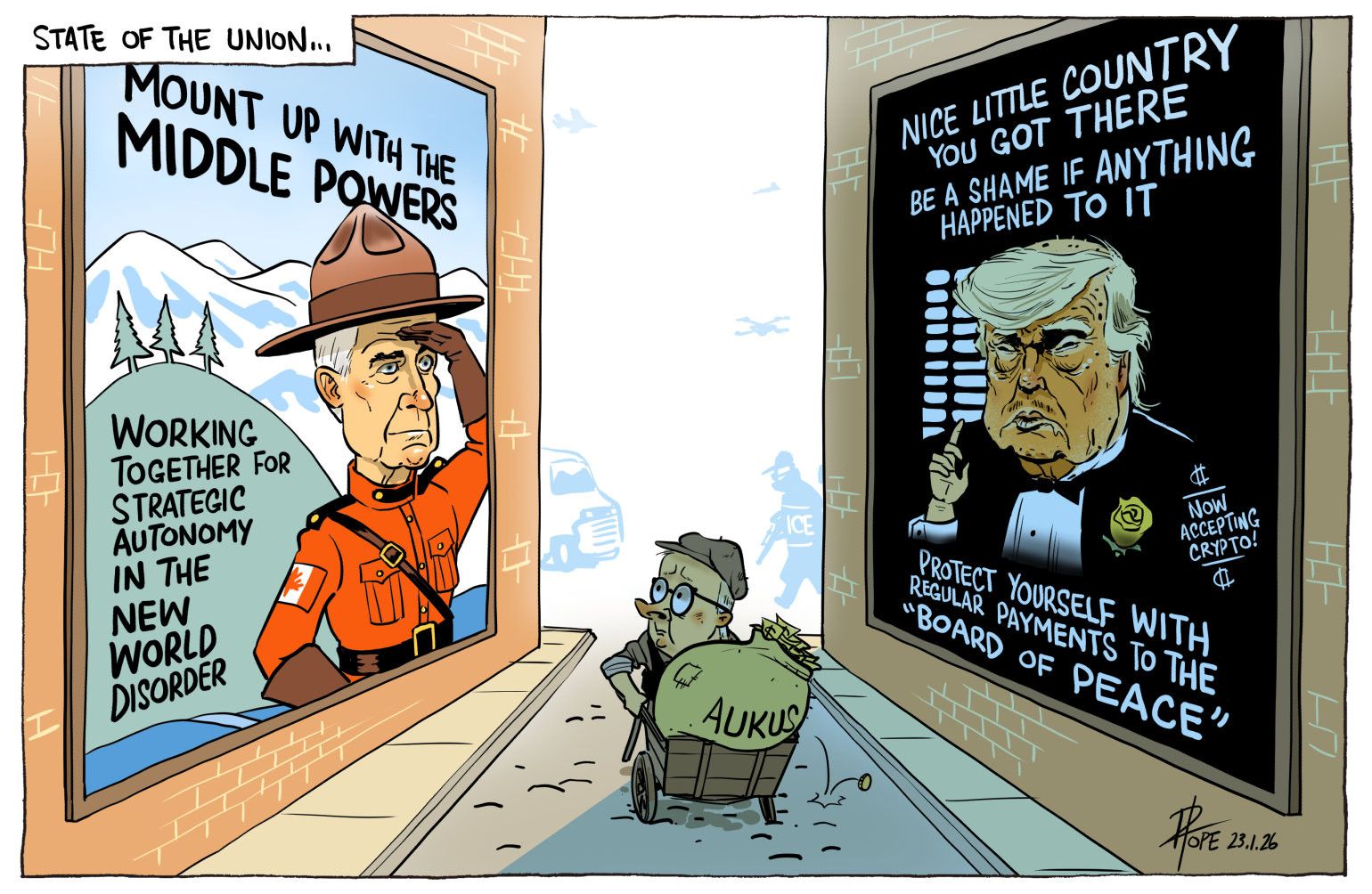

Abb.: David Pope, Australien, 23.1.26, im Internet.

.

01/26