Öffentlicher Raum

“Die ‘Privatisierung öffentlicher Räume’ wird schon seit einigen Jahren als deutlichstes Krisenphänomen genannt. Aber was ist damit gemeint? Bei genauerem Hinschauen zeigt sich, dass das ein äußerst schillernder Begriff ist. …

Gibt es eine Flächenbilanz, die die These von der Zunahme privater Raum-Produktion in den Städten belegt? … ist Stadtentwicklung nicht immer (schon) Aufgabe privater Akteure? …

Die Arbeitersiedlungen etwa: Erbaut von Unternehmern und bis ins Detail des alltäglichen Verhaltens ihrer Bewohner von eben diesem Unternehmen kontrolliert. … Im Ruhrgebiet ist von ‘verbotenen Städten’ die Rede. Damit werden die riesigen Werksgelände des Montankomplees angesprochen, die durch Mauern und Werksschutz von der Außenwelt abgeschirmt waren, Areale mit Straßen, Plätzen, Schienen und zahlreichen Gebäudekomplexen, deren Größe die alten historischen Kerne der Städte, an die sie sich anlehnten, oft um ein Mehrfaches übertrafen. …

Viele scheinen beim Stichwort ‘Privatisierung’ davon auszugehen, dass ehemals öffentlich nutzbare Räume privat angeeignet und reguliert würden. Eine solche Usurpation dürfte jedoch eine seltene Ausnahme sein … Die Regel ist vielmehr, dass von privaten Akteuren auf privatem Grund zusätzliche Räume produziert werden. …

Wer von ‘Privatisierung’ spricht, kann also keine mengenmäßige Reduktion nutzbarer Räume meinen. Vielmehr gibt es gute Gründe zu der Annahme, dass seit den 80er-Jahren eher eine deutliche flächenmäßige Ausweitung öffentlicher Räume in den Städten zu verzeichnen ist:

- Die Innenentwicklung führt dazu, dass viele vormals abgeschottete Bereiche (Bahn-, Hafen-, Kasernen-, Industriegelände) wieder zugänglich wurden: Auch hier entstanden Parks, Plätze, Straßen.

- Verkehrsberuhigung, Wohnstraßen, Erweiterungen von Fußgängerzonen etc. führten … seit den 70er-Jahren zu einem Rückgewinn öffentlichg nutzbarer (nicht nur dem Verkehr zugewiesener) Räume. …”

aus: Klaus Selle: Öffentliche Räume in der europäischen Stadt – Verfall und Ende oder Wandel und Belebung? Reden und Gegenreden. In: Walter Siebel: Die europäische Stadt, Frankfurt: Suhrkamp 2004, S.135-140

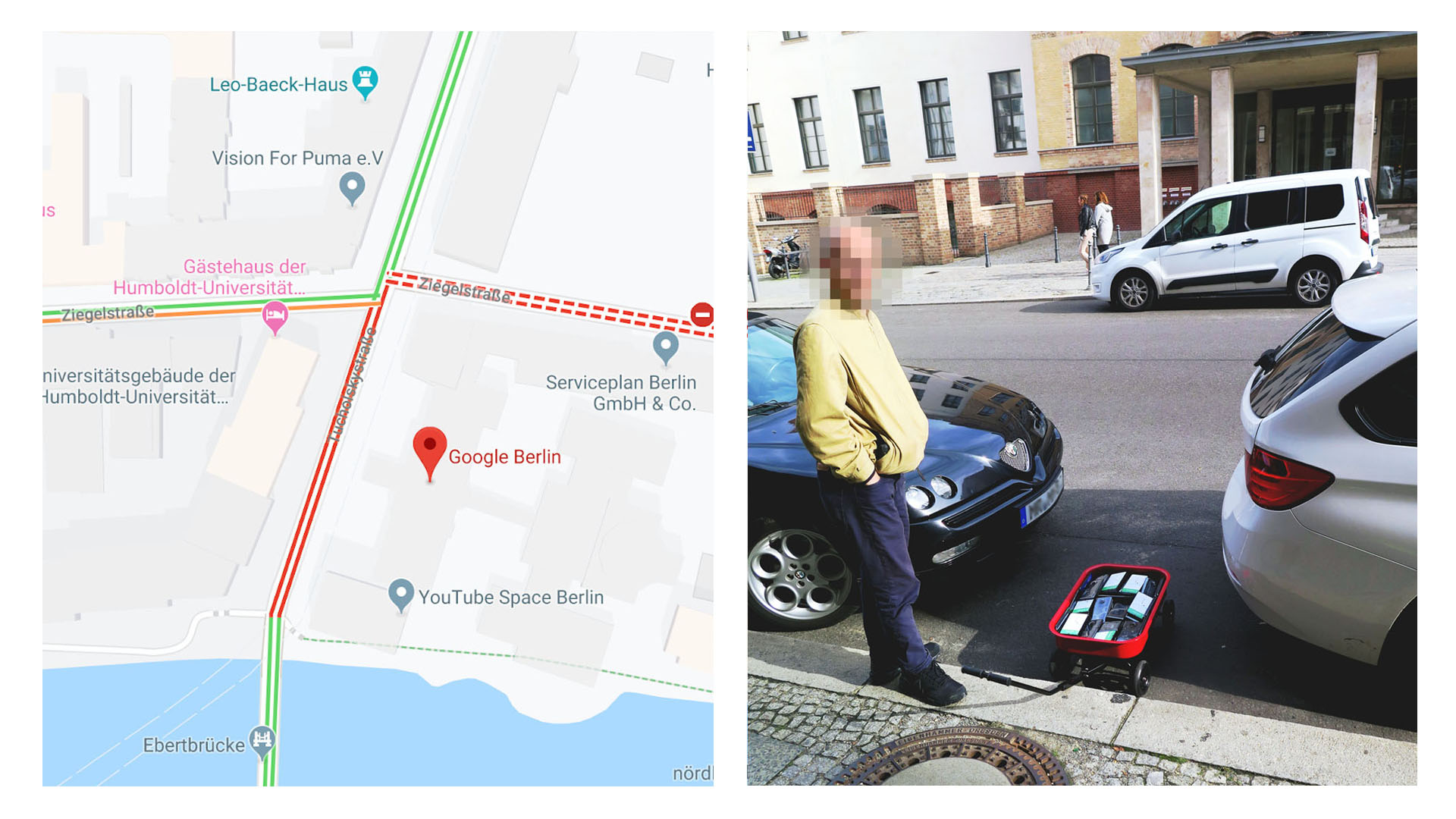

Abb.: Simon Weckert: Google Maps Hacks, 2020, im Internet.

06/09