Moderniteit

[Menig begripsverwarring over ‘moderniteit’] “zou er niet zijn wanneer het begrip moderniteit zou worden bekeken als een grote cultuurperiode, waarin zowel het technologisch-wetenschappelijke als het ideologisch-culturele aspect samen worden beschouwd in hun gezamenlijke bijdrage tot de culturele paradigmashift die men moderniteit heeft genoemd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Europese moderniteit, waardoor er sprake is van het ontstaan van een opening op de mogelijkheid van een nieuwe visie op wereld, mens en samenleving. Die opening naar wat men de vooruitgangsideologie is gaan noemen, ontstond in Europa langzamerhand vanaf het einde van de achttiende en in de loop van de negentiende eeuw.

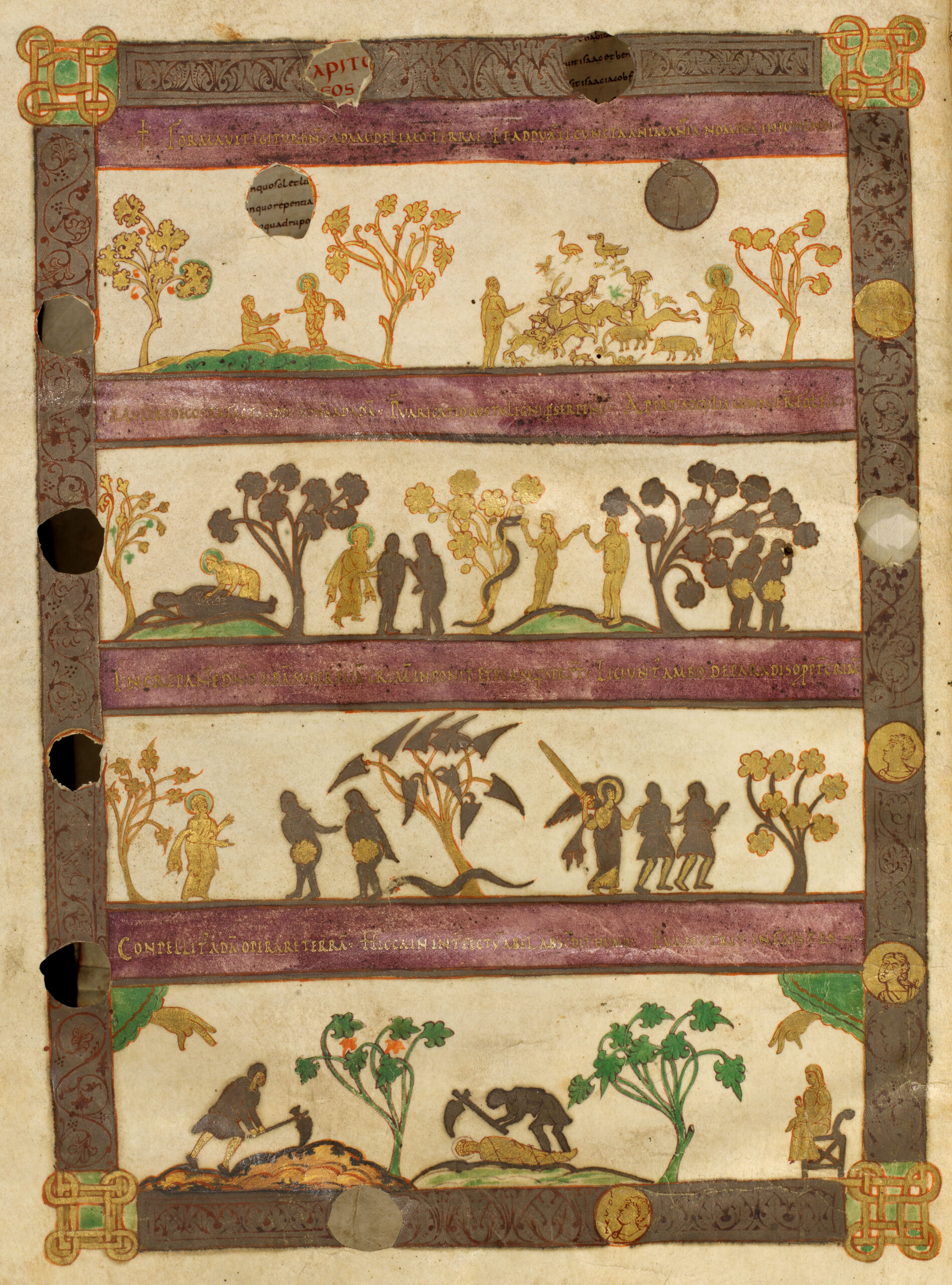

De Europese cultuur die daaraan voorafging, was niet modern. Men kan ze ‘voormodern’ noemen of ‘premodern’, niet enkel in technologisch opzicht maar vooral in ideologische betekenis. De Europese premoderniteit werd, net zoals overigens bij vele andere niet-Europese culturen, in grote lijnen gekenmerkt door wat we een waarheidsideologie zouden kunnen noemen. Die ‘ware’ staatsideologie steunde op een religieuze, in het geval van Europa, christelijke, ideologie. Aan de waarheid van de religieuze morele basis werd niet getwijfeld. Vormen van kritiek liet de christelijke geloofsleer ook niet toe en wie belangrijke christelijke geloofspunten in twijfel trok, kon als afvallige beschouwd en terechtgesteld worden. De herinneringen aan Franco, Hitler of Mussolini, totalitaire ideologieën die nochtans binnen de Europese moderniteit voorkwamen, zou men het best niet als modern beschouwen, maar als fenomenen van regressie.

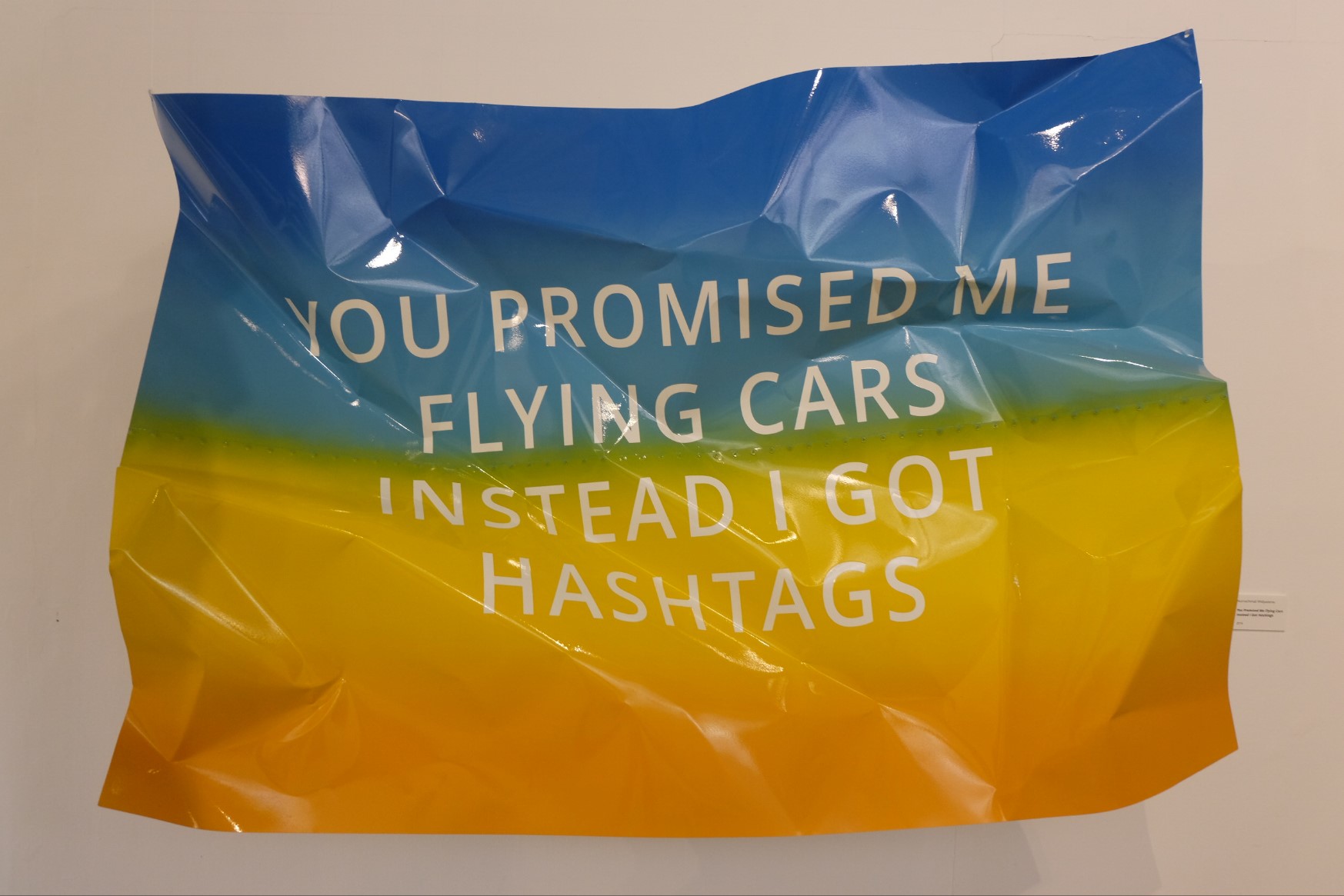

Het moderniteitsbegrip kan het best omschreven worden in het perspectief van de individuele vrijheid. Het begrip premoderniteit gaat daarentegen uit van een dominante prescriptieve collectieve context om tot zingeving en betekenis te komen. In de westerse cultuur lopen premoderne en moderne aspecten door elkaar. Vooral in de Amerikaanse samenleving is nog sterk door premoderne artefacten doordrongen, die de visie op mens en wereld problematiseren. In een land waar ‘in God we trust’ op de bankbiljetten staat, beweerd een meerderheid van de inwoners de evolutietheorie van Darwin te verwerpen voor het scheppingsverhaal en nog in het bestaan van geesten te geloven. Tegelijk staat die gespleten maar hoogtechnologische (pre)moderne samenleving aan de top van het wetenschappelijke onderzoek. Dat voorbeeld toont aan dat technologische moderniteit en ideologische moderniteit niet noodzakelijk samengaan, maar dat technologische hoogstandjes premoderne (sub)culturen kunnen ondersteunen en zelfs versterken. Ook in de joodse cultuur schakelt men domotica in om de sabbat volgens de regels te volgen en in de Saoedische samenleving heeft hi-tech evenmin invloed op de zuiverheid van de leer.

Zowel voor orthodox christelijke, joodse en islamculturen is het daarom problematisch en niet correct om ze te kwalificeren als modern. Voor zover ze immers afvalligheid van de leer niet toelaten, zolang te oproepen tot letterlijke toepassing van de voorschriften, zijn ze premodern. Zolang er aparte mannen- en vrouwenwerelden in stand worden gehouden (ook dat geldt voor de drie machtsgodsdiensten), zolang partners elkaar toestemming moeten geven voor persoonlijke zaken, zolang de collectieve cultuur meent zich te kunnen bemoeien met privémateries, is er geen sprake van ideologische moderniteit.

Vreemd om … te vernemen dat de fundamentalistische restauratie van vandaag ‘een uitermate modern fenomeen …’ [zou zijn]. Wellicht bedoelen al die mensen dat het ‘een uitermate actueel fenomeen is’. [Enkel] dat laatste is juist …”

aus: Piet Vanrobaeys, lezersbrief aan De Morgen, 3.11.2007, p.19

Abb.: Mehdi-Georges Lahlou: Cocktail ou autoportrait en société (2007-2016), im Internet.

11/07